Servizi

- Dettagli

- Scritto da Andrea Vitali

La proposta di Cia Toscana di avviare una fase transitoria nel settore vivaistico, posticipando le sanzioni dell’art. 62 della legge sulle liberalizzazioni che stabilisce tempi certi di pagamento, è stata avanzata ieri durante il convegno “Più agricoltura” alla presenza del ministro Catania e degli assessori regionali Salvadori e Marson. Quest’ultima ha anticipato che nella nuova legge di governo del territorio l’attività agricola sarà equiparata alle altre attività produttive. Pascucci ha chiesto anche di aprire un tavolo regionale per definire una cornice di riferimento ai contratti della filiera florovivaistica (anche tra produttori-venditori e produttori-acquirenti).

Le problematiche dell’applicazione al florovivaismo dell’articolo 62 della legge sulle liberalizzazioni, che disciplina i contratti nel settore agricolo-alimentare fissando tempi certi di pagamento (30 giorni per i prodotti deperibili e 60 per quelli non deperibili), sono state uno dei temi caldi del convegno “Più agricoltura. Valorizzazione del territorio, sviluppo dell’economia, crescita del Paese” organizzato ieri a Firenze da Cia Toscana.

Incontro a cui sono intervenuti, oltre a più di 500 agricoltori, il ministro delle politiche agricole Mario Catania, gli assessori regionali Anna Marson (governo del territorio e paesaggio) e Gianni Salvadori (agricoltura), nonché i padroni di casa Cinzia Pagni, vicepresidente di Cia nazionale, e Giordano Pascucci, presidente di Cia regionale. E durante il quale sono state toccate tutte le principali questioni di attualità del settore agricolo. In particolare nell’ampia relazione di Pascucci, che ha fra l’altro affermato: «le principali minacce per il nostro territorio sono quelle derivanti dall’erosione dei suoli agricoli per altri impieghi e per l’avanzare della rendita speculativa, che aggredisce il territorio non appena viene meno il presidio della presenza agricola. La sfida della pianificazione dell’uso del territorio deve porsi come obiettivo primario ed imprescindibile quello della difesa della destinazione d’uso dei suoli agricoli; a partire da questa trincea e per rendere forti le linee di difesa, puntando sullo sviluppo e il dinamismo dell’agricoltura». «Al Governo e al ministro Catania – ha aggiunto Pascucci – chiediamo di continuare a battersi per la sua proposta (ddl “consumo del suolo”) entro la legislatura, o lasciare al prossimo Governo con un testo già avanzato e concordato con le forze politiche e le Regioni». Pascucci ha chiuso il suo discorso dicendo: «la “green economy” siamo noi, è l’agricoltura il cuore verde dell’economia».

Nel suo intervento il ministro Catania, dopo aver passato in rassegna le cose fatte dal suo Governo e l’agenda dei prossimi mesi, ha sottolineato come l’agricoltura stia tornando in auge e quanto abbia le carte in regola per proporsi come uno dei settori trainanti dell’economia italiana, visto che «la filiera garantisce il 15% del Pil nazionale, e si tratta di Pil buono», cioè non frutto di speculazioni dannose per l’ambiente (da segnalare i suoi due «basta» all’indirizzo di chi si lamenta per il calo dell’edilizia e di chi vuole rilanciare in grande stile l’industria dell’auto: la prima dovrebbe avere un ruolo, per quanto importante, soltanto nella riqualificazione o ricostruzione dell’esistente; la seconda è fin troppo matura visto che abbiamo «il numero pro capite di auto più alto d’Europa»).

In precedenza, davanti ai giornalisti, Catania aveva detto sul suo ddl contro il consumo del suolo che sarà molto difficile che venga approvato definitivamente, ma che «sarebbe già significativo se ci fosse un’approvazione da parte di uno dei due rami del parlamento lasciandolo poi come consegna ideale alla prossima legislatura». Inoltre aveva detto che per aiutare i giovani a tornare in agricoltura è essenziale «una buona politica del credito» e, alla luce anche delle calamità estreme che hanno colpito la Toscana, che bisogna «diffondere sempre di più strumenti di copertura assicurativa tra gli agricoltori»: «abbiamo previsto nel 2013 – ha fatto sapere – 120 milioni di fondi nazionali, che si aggiungono a quelli comunitari».

L’assessore Marson, dopo aver manifestato il suo dispiacere per il mancato confronto con il ministro (che è dovuto scappare non appena terminata la sua relazione) sulla norma contro il consumo di suolo, ha fra le altre cose annunciato che nella nuova legge regionale di governo del territorio le attività agricole «saranno riconosciute come attività produttive a tutti gli effetti». Annuncio così commentato da Pascucci, a margine dell’incontro su nostra domanda: «dobbiamo capire bene che vuol dire. Dobbiamo discutere di principi e di obiettivi e poi vedere gli articoli di legge. […] Quindi a pelle mi sentirei di dire che un’equiparazione può andare anche bene da un punto di vista di trattamento. Perché oggi non è così: oggi un’attività industriale, un insediamento produttivo, un insediamento urbano ha certo delle regole però poi spesso ha una “corsia preferenziale”. Mentre invece un produttore agricolo (lo abbiamo sentito anche oggi) se deve rifare un annesso, se deve ristrutturare o rifare ex novo un fabbricato o un annesso perché gli serve…».

Infine, l’assessore Gianni Salvadori, ricordate le sue realizzazioni fin qui, ha richiamato due dei progetti in corso di definizione da cui si aspetta di più: la “banca della terra”, per dare ettari ai giovani o a chi perde lavoro anche in età matura e vuole dedicarsi all’attività agricola (potrebbe essere approvata il 16-17 dicembre in Consiglio regionale); la creazione di un distretto agroalimentare toscano.

Ma cosa è stato detto, dunque, dell’art. 62 sui pagamenti nel settore agricolo-alimentare?

Parlando ai giornalisti, prima del convegno, il ministro Catania aveva dichiarato: «L’art. 62 è fatto proprio per consentire agli agricoltori di incassare in tempi brevi quello che gli è dovuto. E il primo avvio della norma ci dà segnali positivi. Ho riunito i rappresentanti delle organizzazioni di categoria nei giorni scorsi. La fase di prima applicazione procede positivamente. La grande distribuzione si è allineata, ha reimpostato tutta la propria attività nel rispetto dell’art. 62. Quindi io sono positivo. C’è consenso su questa norma. Io ritengo che nell’arco dei prossimi mesi mano a mano che il sistema si stabilizza si vedranno i risultati in termini di reddito per gli agricoltori e in generale per tutte le imprese della filiera che fino ad ora erano sottoposte a termini di pagamento troppo lunghi: piccole imprese alimentari ad esempio che riforniscono la grande distribuzione».

Tutto bene allora? Quasi, ma non proprio tutto. Perché nella sua relazione introduttiva Pascucci, pur elogiando con convinzione l'impianto dell'art. 62, ha fatto riferimento al caso problematico di applicazione nel settore florovivaistico (soprattutto in relazione ai lunghissimi tempi di pagamento) e ha avanzato una proposta al ministro a tal riguardo e un’altra in contemporanea all’assessore Salvadori. «Non chiediamo – dice Pascucci - la non applicazione dell’art. 2, riteniamo sia sufficiente in fase di attuazione prevedere un periodo di avviamento, nel quale posticipare la parte sanzionatoria, e consentire una diversa tempistica per i pagamenti». «Le chiediamo – continua Pascucci -, Signor Ministro, un intervento ad hoc che potrebbe favorire la definizione di contrattazioni individuali e/o collettive con l’obiettivo di rafforzare le relazioni tra produttori e la competitività delle nostre produzioni, che per la Toscana equivalgono ad un terzo della produzione lorda vendibile (pvl) regionale e rappresentano una delle voci più significative dell’export».

«In proposito – aggiunge Pascucci - riteniamo utile e necessario un intervento anche dell’assessore Salvadori per promuovere un tavolo regionale per favorire l’avvio, comunque, di una contrattazione». Di cosa si tratta? Come ci ha spiegato poi Pascucci, dovrebbe essere un «tavolo regionale che affronti la questione di rafforzare le relazioni nella filiera vivaistica anche quando c’è rapporto solo fra produttori agricoli». «Vogliamo fare – ha proseguito - una contrattazione locale dove si definiscono i tipi di contratto, i prodotti che sono oggetto del contratto e i tempi di pagamento e si dà flessibilità nel rapporto fra produttore-venditore e produttore-acquirente, ma una flessibilità che è concordata da una contrattazione collettiva definita e trasparente. Che mette tutti nella posizione di poter concordare tempi e quant’altro».

Ma non è tutto. Nella sua relazione, Catania ha fatto sapere che l’art. 62 sta subendo «un attacco da parte di alcune lobby nel parlamento. E sono state votate due modifiche, una delle quali esclude gli agricoltori (cioè i rapporti fra agricoltori-venditori e agricoltori-acquirenti, ndr) dal campo di applicazione dell’articolo». «Io penso – ha continuato – che sia stato un grande sbaglio sollecitato da una parte del mondo agroindustriale. Non sarà facile recuperare questa partita e a me dispiace. E’ stata fatta anche un’altra modifica che avrei evitato… Però, a parte questi due elementi, la norma rimane ancora positiva». Piuttosto, osserva Catania, «le organizzazioni di categoria dovranno aiutare gli agricoltori nel fare rispettare la norma, perché ci potrebbero essere tentativi di rivalse in termini contrattuali» da parte degli acquirenti dei prodotti, che potrebbero cercare di pagare meno i produttori-venditori in cambio della maggiore rapidità di pagamento.

Ad ogni modo, al termine dei lavori, Mario Catania ha detto che non vede di buon occhio la non applicazione transitoria (o posticipo) dell’art. 62 e che il testo andava bene nella versione originaria. Per cui non sembra facile un assenso del ministro alla proposta di Pascucci.

Il presidente di Cia Pistoia, Sandro Orlandini, sentito a margine del convegno, ha spiegato che «la norma così come presentata originariamente era di assoluta garanzia per quanto riguarda i rapporti commerciali fra produttori e commercianti, ma anche tra produttori e produttori, visto un po’ come è strutturata la filiera vivaistica per esempio a Pistoia, dove ci sono piccoli produttori che tante volte non vanno mai direttamente sul mercato e che vendono quasi esclusivamente ad altri produttori più grandi che in qualche modo invece sul mercato ci sono continuamente. Quindi escludere i rapporti fra agricoltori per conto nostro è un discrimine che non ci aiuta […] esclude una bella fetta di persone che si interfacceranno sempre e comunque con altri produttori».

E riguardo ai pericoli di rivalse contrattuali da parte dei compratori, che potrebbero pretendere sconti in cambio della rapidità di pagamento?

Se è per questo, risponde Orlandini, c’è anche chi dice di temere che a causa dell’art. 62 alcuni compreranno all’estero per evitarlo. Ma «sinceramente riteniamo che siano rispettabili prese di posizione da parte di chi è contrario, ma poi nel tempo sono situazioni che si andranno ad appianare. Non crediamo che si possa evitare di comprare nel mercato interno andando all’estero per colpa dell’art. 62». «Per quanto riguarda la floricoltura – sostiene Orlandini -, non si sono avute grosse sollecitazioni. Tanti si relazionano anche con la grande distribuzione: hanno detto che lì un contraccolpo c’è stato. C’è stato chi nella distribuzione ha detto: benissimo, da parte della distribuzione, vi paghiamo entro 60 giorni ma magari vi diamo un qualcosa meno. Su questo chiaramente non possiamo essere né concordi né disponibili. Però riteniamo che con i giusti aggiustamenti, con il giusto periodo transitorio per quanto riguarda produzione e distribuzione non ci saranno grossi problemi. E quindi i floricoltori in qualche modo si stanno già adeguando alla norma. Li abbiamo incontrati con un’assemblea molto numerosa fatta con il responsabile fiscale provinciale e regionale e sono state spiegate le modalità da seguire per adempiere a questa nuova normativa. Abbiamo stilato un vademecum. Quindi il percorso della floricoltura lo riteniamo completato e non ci sono state grosse contrarietà».

Lorenzo Sandiford

- Dettagli

- Scritto da Andrea Vitali

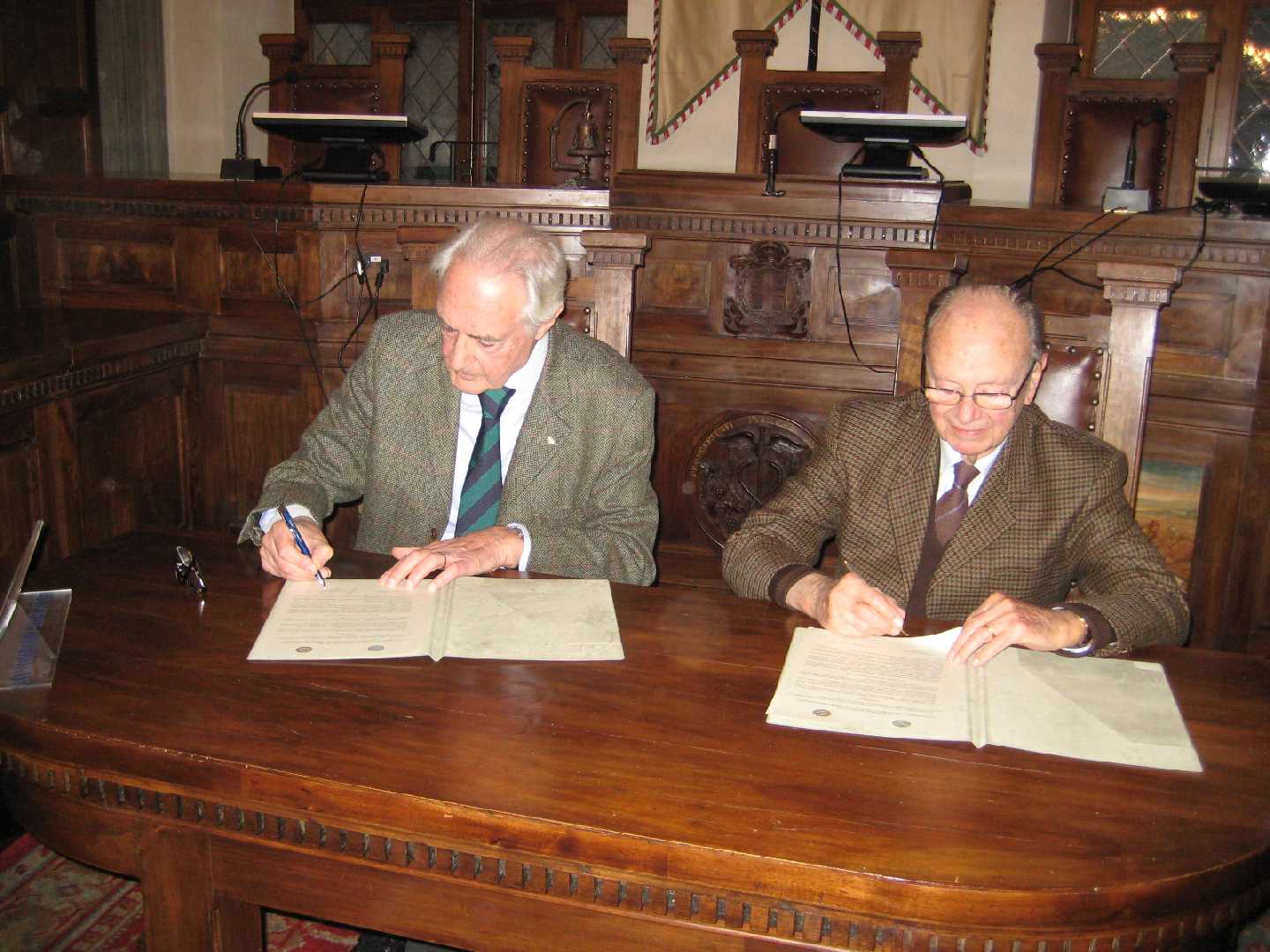

L’intesa triennale firmata oggi tra l’Accademia Italiana della Cucina e l’Accademia dei Georgofili ha per fine la tutela e valorizzazione, anche attraverso innovazioni scientifiche, dell’identità alimentare italiana nelle sue ramificazioni locali. Fra le prime iniziative una ricognizione su «come si mangia oggi in Italia». Nel discorso del presidente dei Georgofili una puntura a certo ambientalismo reo di «intervenire per tutelare l’ambiente non in naturale simbiosi con le attività agricole». Il presidente dell’accademia della Cucina: ci vuole meno paura dei piatti che arrivano da fuori e più attenzione invece a esportare bene i nostri.

«Valorizzare il nostro storico patrimonio culturale e le nuove acquisizioni tecnico-scientifiche che hanno riflessi sulla alimentazione e la cucina regionale italiana».

E’ l’obiettivo centrale del protocollo d’intesa fra l’Accademia Italiana della Cucina e l’Accademia dei Georgofili, firmato oggi a Firenze nella sede di quest’ultima dai rispettivi presidenti: Giovanni Ballarini e Franco Scaramuzzi. Un percorso da intraprendere «anche attraverso contatti diretti fra le proprie Delegazioni e Sezioni territoriali» o «stipulando apposite convenzioni» e che dovrebbe avere come prima tappa una ricognizione su «come si mangia oggi in Italia», a quanto anticipato dal presidente Ballarini nel dibattito successivo alla firma.

Sì, perché, come aveva detto nel suo intervento Ballarini, «l’alimentazione è cultura», non solo istruzioni sulle calorie, sui grammi ecc. ecc.

Nel suo discorso Franco Scaramuzzi, dopo aver tratteggiato le differenze fra il ruolo che aveva l’agricoltura nel 1753 (anno di nascita dei Georgofili) quando ci lavorava il 90% della popolazione ed oggi, ha sottolineato che nella fase di «grande fervore, per non dire confusione» che stiamo vivendo adesso in pieno processo di globalizzazione la problematica prioritaria è «la sicurezza alimentare». «Qualsiasi alimento nasce dalla terra – ha detto fra l’altro Scaramuzzi -. La fonte sono sempre le piante, che forniscono l’ossigeno che ci consente di respirare […] e la definizione moderna di agricoltura è gestione delle risorse biologiche della superficie terrestre, che deve essere tutelata e conservata». «Nessuno – ha continuato Scaramuzzi – ha più interesse degli agricoltori a preservarla. Ma da qualche decennio una sorta di moderno ambientalismo interviene per tutelare l’ambiente non in naturale simbiosi con le attività agricole, ma contro di esse: questa è una problematica che ci interessa». «Uniamo le due accademie – ha poi concluso Scaramuzzi – allo scopo di fornire all’opinione pubblica informazioni sull’origine dei cibi, le problematiche connesse alla loro produzione e la valorizzazione dei nostri prodotti».

«Qualcuno ha detto che le accademie sono come le lucciole – ha affermato Giovanni Ballarini - rifulgono nel buio: sono centri di ricerca a-specialistici. Stiamo vivendo infatti nell’epoca delle specializzazioni e stiamo perdendo la visione unitaria», e invece «abbiamo bisogno» di un approccio generalista. Da qui l’unione delle forze fra le due accademie. La cucina italiana, ha aggiunto Ballarini, può essere vista come un grande albero, la cui grandezza dipende dalle radici, che sono le radici regionali, che a loro volta si moltiplicano in una rete di radici locali.

«La cucina – ha detto Ballarini – è identità e va difesa dalle contraffazioni», la cui esistenza indica comunque che ha un valore, visto che «non si falsifica l’ottone ma l’oro». «La cucina italiana – ha sostenuto – è come l’arte italiana: è conosciuta nel mondo. Dobbiamo diffondere l’arte del saper cucinare e mangiare». E bisogna «non aver paura delle cucine che arrivano da fuori, ma occuparci piuttosto di ciò che riusciamo a portare fuori», all’estero, della nostra.

Lorenzo Sandiford

- Dettagli

- Scritto da Andrea Vitali

Raddoppiamento entro il 2015 delle quantità di imballaggi di alluminio raccolte ed estensione al 70% del territorio regionale dell’uso del sistema multimateriale leggero (con contenitori per plastica, alluminio e altri metalli distinti da quelli per il vetro). Sono due degli obiettivi dell’accordo triennale del 30 luglio 2012 fra Cial (Consorzio imballaggi alluminio), Revet (la principale azienda toscana di raccolta, selezione e trattamento di materiali destinati al riciclaggio) e Regione Toscana. Ecco perché e come. [NELLA FOTO UNA RICICLETTA, DA 800 LATTINE]

«Differenziare per riciclare». E’ la parola d’ordine per «incrementare in quantità e qualità la raccolta degli imballaggi in alluminio, finalizzandola sempre di più all’effettivo riciclo» fatta propria da Revet, azienda con base a Pontedera leader in Toscana nella raccolta, selezione e trattamento di materiali destinati al riciclaggio. Che punta da «qui a 3 anni a raddoppiare le circa 300 tonnellate annue di imballaggi in alluminio […] raccolte e selezionate».

Tale incremento si raggiungerà solo se i cittadini toscani capiranno l’importanza di seguire innanzi tutto due semplici regole: 1) imballaggi quali lattine, vaschette, scatolette, tubetti, coperchi degli yogurt e fogli in alluminio devono essere messi nel contenitore del multimateriale dopo aver tolto eventuali residui di alimenti; 2) nel contenitore del multimateriale possono essere conferiti anche alcuni oggetti in alluminio che non sono imballaggi, come ad esempio piccoli utensili per la casa quali le caffettiere e le padelle. I materiali in alluminio così raccolti verranno quindi trasportati a Pontedera dove l'impianto di Revet è in grado di separarli dagli altri materiali, trattarli e costituire balle omogenee che poi attraverso il consorzio di filiera Cial saranno avviati a riciclo in fonderia e daranno vita a nuovi oggetti, i «ri-prodotti» della claim di Revet.

Ma per quale motivo è tanto importante una corretta raccolta differenziata dell’alluminio e il suo agevole riciclo? La risposta a questa domanda è stata fornita il 23 novembre scorso a Firenze durante il seminario “Il riciclo degli imballaggi in alluminio: un peccato non raccoglierne di più”, organizzato da Cial (Consorzio imballaggi alluminio), che con 218 imprese consorziate riunisce la filiera industriale degli imballaggi in alluminio destinati al consumo sul territorio nazionale (produttori di materia prima, fabbricanti e utilizzatori di imballaggi), e Revet. Incontro in cui sono intervenuti fra gli altri l’amministratore delegato di Quadrifoglio Livio Giannotti, il presidente di Revet Valerio Caramassi e il direttore generale di Cial Gino Schiona. E nel corso del quale sono stati in particolare illustrati gli obiettivi e le linee d’azione del piano triennale «per la promozione e lo sviluppo della raccolta differenziata, il recupero e il riciclo degli imballaggi in alluminio» più «altre frazioni merceologiche similari» (oggetti domestici come padelle e caffettiere) in Toscana previsto dal protocollo d’intesa siglato il 30 luglio scorso fra Cial, Revet, Conai e la Regione. Ma sono stati anche forniti dati sul recupero dell’alluminio a livello nazionale, che vede l’Italia al vertice in Europa con oltre il 50% dell’alluminio circolante che proviene dal riciclo, e sulla raccolta dei metalli in Toscana, senza trascurare altre questioni di più largo respiro del comparto.

Ecco dunque, per punti, le buone ragioni per incrementare in qualità e quantità la raccolta differenziata e agevolare il riciclaggio dell’alluminio (che è riciclabile al 100% e infinite volte) esposte da Schiona durante la sua relazione. Tale incremento garantisce: a) un maggiore recupero di materiale utile per realizzare nuovi prodotti (nel 2011 sono state riciclate in Italia circa 41 mila tonnellate di imballaggi in alluminio, pari al 60% degli imballaggi immessi sul mercato); b) un più ampio risparmio energetico (che è del 95% rispetto alla produzione di alluminio dalla bauxite, molto energivora) e la conseguente riduzione di emissioni serra (nel 2011 grazie al riciclo sopra indicato si sono evitate emissioni serra pari a 325 mila tonnellate di CO2 e si è risparmiata energia per oltre 140 mila tep (equivalenti della tonnellata di petrolio)); c) più vantaggi economici per i cittadini e i Comuni (il Cial dà ai Comuni e a operatori come Revet, a copertura dei costi di raccolta e di selezione dell’alluminio, dei corrispettivi economici interessanti che dipendono dalla quantità e qualità del materiale conferito: ad esempio quasi 435 euro a tonnellata per l’alluminio proveniente da raccolta differenziata che non superi il 4% di impurità); d) più tutela dell’ambiente con meno rifiuti nelle discariche e salvaguardia delle risorse naturali.

Proprio per tali ragioni il protocollo d’intesa dello scorso luglio si articola nei seguenti obiettivi per il triennio 2013-2015:

- Entro il 2015 diffusione del sistema di raccolta multimateriale leggero (ossia con contenitori per plastica, alluminio e altri metalli distinti da quelli per il vetro), che è più efficace per varie ragioni, nel 70% del territorio toscano.

- Incremento quali-quantitativo della raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio, in linea con le potenzialità del bacino territoriale Revet; e, come abbiamo visto, sul piano quantitativo, stando a un comunicato di ieri, si punta a raddoppiare le 300 tonnellate annue di imballaggi, o, secondo le stime un po’ più ottimistiche del comunicato sul protocollo, a una raccolta complessiva di circa 2000 tonnellate nell’arco del triennio, «con un beneficio in termini di emissioni serra evitate (CO2) pari a 16.000 tonnellate e di energia risparmiata (tep) a 7000 tonnellate».

- Promozione e sviluppo di ulteriori forme di selezione degli imballaggi in alluminio da impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato in un’ottica di ciclo integrato dei rifiuti (zero discarica, 100% recupero).

- Avvio e supporto alla raccolta di particolari tipi di prodotto che richiedono azioni dedicate per la loro valorizzazione; ad esempio il progetto volontario avviato da Nespresso nel 2011 per il riciclo delle capsule da caffè in alluminio (al momento non considerate imballaggi) che possono essere conferite nei 32 negozi sparsi in 18 città italiane. A Firenze, dove il progetto è stato avviato nel febbraio 2012, in nove mesi sono state raccolte 4 tonnellate di capsule che i clienti Nespresso hanno portato nelle 2 boutique e nel centro di raccolta che Quadrifoglio e Cial hanno promosso in città.

- Campagne informative e di sensibilizzazione a supporto del progetto di sviluppo della raccolta differenziata.

Ma vediamo meglio le tipologie di corrispettivi riconosciuti da Cial:

i) per la raccolta differenziata di imballaggi, un corrispettivo a copertura dei costi di raccolta degli imballaggi e delle frazioni merceologiche similari che è pari a 434,77 euro a tonnellata fino al 4% di impurità;

ii) per la selezione di tappi e capsule, un corrispettivo ai recuperatori per la separazione di tappi e capsule dal vetro pari a 155,15 euro/t fino al 10% di impurità;

iii) per la selezione di imballaggi da rifiuti indifferenziati, un corrispettivo ai gestori di impianti di cernita rifiuti indifferenziati per la selezione dell’alluminio pari a 155,15 euro/t fino al 15% di impurità;

iv) per la selezione di alluminio da scorie di incenerimento, un corrispettivo ai gestori di impianti di incenerimento o di piattaforme di trattamento per la separazione dell’alluminio dalle scorie di combustione pari a 155,15 euro/t fino al 15% di impurità.

Cial riconosce corrispettivi anche per servizi aggiuntivi quali pressatura e trasporto.

Lorenzo Sandiford

- Dettagli

- Scritto da Andrea Vitali

Ancora divergenze, all’incontro di ieri in Regione “Uso vs Consumo del Territorio Rurale”, fra l’assessore Marson e il ministro Catania sul ddl per il “contenimento del consumo del suolo” varato il 16 novembre e apprezzato da Carlo Petrini. Il presidente Rossi ha ricordato i passi avanti fatti ultimamente dalla Toscana nelle politiche del territorio, che comunque dal 1954 al 2010 aveva visto più che raddoppiare le aree urbanizzate e dal 1982 al 2010 una perdita di Sau di 236.000 ettari. Salvadori annuncia la “banca della terra” per i giovani agricoltori.

«Il disegno di legge ha avuto da parte delle Regioni alcuni contributi che considero sicuramente apprezzabili, insieme ad altri che probabilmente non incidono in modo sostanziale sull’impianto del testo. Non è stato stravolto il testo. L’impianto rimane quello originario. La cosa importante è che si siano superate le riserve che erano state espresse da parte di alcuni su tutta l’impostazione tecnica del documento e tutti ora si convenga sul fatto che questo documento è effettivamente una buona risposta rispetto al problema della cementificazione progressiva dei suoli agricoli italiani».

Aveva esordito così, con questa dichiarazione positiva ai giornalisti sul “Disegno di legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo” varato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 16 novembre dopo il passaggio in Conferenza unificata, il ministro delle politiche agricole Mario Catania, giunto a Firenze ieri, nella sede della Giunta regionale, per l’incontro sul tema «Uso vs Consumo del Territorio Rurale». Incontro nel quale sono intervenuti, oltre al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, gli assessori regionali Gianni Salvadori (agricoltura) e Anna Marson (pianificazione del territorio), il presidente di Slow Food International Carlo Petrini, l’accademico dei Lincei Salvatore Settis e, come moderatore, il caporedattore di Rai Firenze Franco De Felice. E durante il quale è stato fatto il punto sul consumo di suolo agricolo (e non solo) in Toscana e sui passi avanti compiuti in materia di politiche di governo del territorio. E l’assessore Salvadori ha annunciato che la Regione metterà a disposizione dei giovani agricoltori superfici agricole del suo demanio attraverso una vera e propria «banca della terra».

E in effetti, nel dibattito, il ministro Catania ha ricevuto, pur con qualche distinguo, diversi riconoscimenti al suo operato in materia e al suo «coraggio», per usare la parola scelta da Enrico Rossi, nell’affrontare la questione della cementificazione del suolo. «Se c’è un buon intendimento – ha detto Carlo Petrini - non ci si deve lamentare. Questo è il primo ministro che fa qualcosa in questa direzione. Bisogna solo mettere mano ad alcuni aspetti tecnici. Il vero rischio è che il disegno di legge non venga preso in esame ora e che sia rimandato al prossimo governo. Peraltro i candidati alle primarie mi sembrano silenti in tema di agricoltura». Un «plauso al ministro per aver tirato fuori questo progetto» è stato espresso pure da Salvatore Settis, che nei giorni scorsi aveva fatto alcune obiezioni alla penultima versione del ddl su Repubblica, sia perché la situazione in Italia è grave, «con un numero di appartamenti prodotti negli ultimi 10 anni 38,7 volte maggiore rispetto all’incremento demografico», sia perché «non c’è nulla al mondo che può tutelare il paesaggio quanto l’agricoltura di qualità». Tuttavia Settis, pur riconoscendo i notevoli miglioramenti del progetto di legge nell’ultima versione trasmessa al Parlamento, ha suggerito alcune ulteriori correzioni e soprattutto di non limitarsi nell’articolo 3 a mettere un tetto al consumo di suolo agricolo (che peraltro nel ddl è inteso in senso molto ampio come «libero da edificazioni e infrastrutture») ma di introdurre «un taglio lineare del 2/3%». E anche Rossi ha espresso da parte della Regione «la volontà di dare un supporto sia pure non acritico» a tale iniziativa legislativa che mira a fermare la cementificazione selvaggia.

Ma il ministro non aveva fatto i conti con l’assessore Marson, che ha confermato alcune obiezioni al testo del disegno di legge sia nel suo intervento alla tavola rotonda che, dopo la fine dell’incontro, rispondendo ad alcune domande di Floraviva. «Ritengo importante – ha detto Marson durante la sua relazione - che il governo abbia voluto provvedere a trattare il tema del consumo di suolo che è centrale anche nelle politiche di questa legislatura regionale. Nonostante io sia stata citata da un articolo di stampa come capofila degli assessori regionali che avrebbero voluto stoppare il disegno di legge, ci tengo a precisare che con i miei colleghi in sede di Conferenza delle Regioni abbiamo invece proposto alcuni miglioramenti. Nella versione approvata dal governo che andrà ora alle Camere non ne è stato tenuto pienamente conto, ma speriamo che nel dibattito parlamentare possano essere riaffrontati».

E, finita la tavola rotonda, alla domanda di Floraviva se i tetti sull’estensione massima di superficie agricola consumabile introdotti dal ddl siano equiparabili a quote edificatorie ha così risposto: «In Conferenza delle Regioni, ragionando anche con i colleghi di altre Regioni, eravamo molto preoccupati di questo provvedimento di distribuzione di quote di edificazione, perché pensiamo, sulla base dell’esperienza pregressa, che possa innescare fenomeni di corsa ad accaparrarsi le quote di edificazione, che scatenano poi l’azione dei singoli Comuni che vanno in qualche modo a scassare il sistema di pianificazione in essere». «E questo – ha proseguito Marson - introduce una via diversa da quella della pianificazione ordinaria. Noi dobbiamo riuscire a invertire i principi e i dispositivi soprattutto operativi contenuti nelle leggi di pianificazione e nelle prassi di pianificazione ordinaria. La pianificazione territoriale è nata molti anni fa per dare risposta alle esigenze di crescita urbana. Dobbiamo farlo diventare invece un sistema per promuovere il riuso delle aree già urbanizzate obsolete ecc. Per far questo vanno cambiati i dispositivi della pianificazione, ma è fondamentale che il sistema di pianificazione rimanga lo strumento di riferimento per fare ciò. Se io introduco una specie di offerta speciale di quote di edificazione esterna ai percorsi di pianificazione ordinaria io rischio veramente di buttar via il bambino con l’acqua sporca».

Infine, all’ulteriore obiezione del cronista sul fatto che magari il punto di vista di una Regione virtuosa come la Toscana non possa andar bene per tutto il resto del Paese, questa è stata la replica dell’assessore Marson: «Non dico peggio ancora, però al tavolo della conferenza delle Regioni le maggiori preoccupazioni venivano da alcuni colleghi di Regioni del sud, che dicevano che questo rischia di scatenare veramente da noi degli appetiti in deroga fortissimi, soprattutto nei periodi transitori: in attesa che entri in vigore la norma ci sarà una corsa incredibile a realizzare costruzioni in tutti i luoghi in cui questo è attualmente permesso».

Poco prima, nel suo intervento il ministro Catania, aveva difeso le ragioni del ddl senza però entrare nella discussione dei dettagli. Il problema dell’eccessivo consumo di suolo agricolo, ha detto Catania spiegando la sua scelta di affrontare di petto la questione dell’eccessiva cementificazione, era una delle questioni che ritenevo non più eludibili. «La risposta dell’opinione pubblica è stata forte – ha detto Mario Catania -. Abbiamo ricevuto moltissimi segnali di attenzione da parte anche della gente comune e questo per me è stato un conforto». D’altra parte, ha ricordato Catania, in 50 anni in Italia si sono perduti 5 milioni di ettari di superficie agricola passando da 18 milioni a meno di 13 milioni oggi e «un terzo di questa perdita è dovuto alla cementificazione».

«Io lo so che faccio un intervento un po’ unilaterale – ha spiegato il ministro riferendosi al suo ddl che sembra in certa misura invadere il campo di altri ambiti di competenze – e a gamba tesa, e che lo faccio da ospite nemmeno titolato», ma c’era bisogno di una scossa anche in questo campo, con lo stesso atteggiamento di apertura a «nuove visioni» che il Governo Monti sta adottando, «magari in modo non sempre lineare», in molti settori. Il fatto è che il tradizionale modello dell’edilizia che si espandeva sul territorio «è maturo per essere abbandonato e dobbiamo passare a una edilizia concentrata nel riuso, un terreno enorme su cui incidere». La speculazione edilizia, ha osservato, nel breve favorisce la crescita veloce del Pil ma non crea «sviluppo duraturo». «Il patrimonio edilizio – ha continuato il ministro – è già di per sé largamente sufficiente alla dimensione demografica del Paese. Abbiamo bisogno di una nuova visione dell’urbanistica. Noi abbiamo messo sul tavolo questo tema». Infine, chiudendo, Catania ha riservato una piccola «provocazione alla Regione Toscana», che sembrava una risposta alla critica iniziale dell’assessore Marson e una difesa della semplicità del suo ddl, «con tutto il rispetto che ho della Toscana è chiaro che la politica deve proporsi con modelli più snelli».

L’incontro è stata l’occasione per fare il punto della situazione in Toscana sull’uso del suolo e sulle politiche di pianificazione del territorio. Una Toscana che, come notato dall’assessore Marson, presenta «dati di consumo del suolo migliori rispetto a gran parte delle altre Regioni italiane, perché ha un sistema di pianificazione che va migliorato ma è solido». Dal 1954 al 2010 gli ettari urbanizzati sono più che raddoppiati, passando da 82 mila circa a 197 mila (dal 3,6% del territorio all’8,5%). La variazione media annua tra il 2007 e il 2010 indica una crescita dell’urbanizzato pari allo 0,047% che corrisponde ad un aumento del consumo medio giornaliero di 2,99 ettari in questi tre anni. Tra il 1954 e il 1978 si attestava sui 4,83 ettari, per salire ai 4.97 ettari di consumo giornaliero nel decennio 1978-88, riscendere tra il 1988 e 1996 a 3,42 ettari, e risalire tra il 1996 e il 2007 a 4,19.

Riguardo all’agricoltura, dal 1982 al 2010 si è registrata una perdita di 235 mila ettari (100 mila dei quali – come rilevato in un comunicato di ieri del presidente regionale di Cia Giordano Pascucci – non a causa di cementificazione ma per semplice abbandono dell’attività agricola). Più allarmanti i dati sulle prospettive future ricavati da un’analisi dei piani strutturali di 143 comuni (pari alla metà circa di quelli toscani e al 37% del territorio regionale): è emerso che le previsioni di consumo di suolo solo in questi comuni sono pari a 48,9 milioni di metri quadri di Sul (superficie utile lorda) cui vanno aggiunte tutte le superfici per le urbanizzazioni e gli standard urbanistici. In queste previsioni solo il 6,5% riguarda il riuso dell’esistente, mentre il 23,3% è destinato a scopo residenziale, il 29,3% a edifici industriali/artigianali e il 3,8% a fini commerciali.

Ad ogni modo la Regione, come ha ricordato anche il presidente Rossi nel suo intervento, «ha compiuto importanti passi avanti nel cambiamento delle politiche del territorio». «Fin dal nostro programma di legislatura – ha detto Rossi – abbiamo puntato quanto più possibile sulla salvaguardia del territorio agricolo e la tutela del paesaggio. Questa idea, combinata con il rilancio del manifatturiero, ci è sembrata l’unica in grado di far ripartire uno sviluppo di qualità nella nostra regione. Abbiamo ripreso una discussione positiva e utile con i comuni per quanto riguarda i piani strutturali, abbiamo compiuto un altro passaggio straordinario con la “vestizione” dei vincoli. Con la revisione della Legge 1 [governo del territorio, ndr] punteremo, non in modo generico, sul riuso». «A tutto questo – ha continuato Rossi – aggiungo altre due svolte non meno radicali: il divieto a costruire nelle zone ad alto rischio idraulico, che costituiscono il 7% del territorio pianeggiante della Toscana, e la riforma dei Consorzi di bonifica, che vogliamo finalizzare alle attività di manutenzione».

«Questo convegno – ha concluso il presidente – ha cercato di ricollegare politica e pensiero, la politica, che pensa troppo poco, con gli intellettuali, a volte troppo distanti dalla concretezza. Purtroppo il tema della qualità dello sviluppo è assente dal dibattito politico attuale, pensiamo alla ripresa come a un riavvio che riprodurrà le linee di tendenza del passato. Invece dobbiamo affrontare il problema della gestione della finanza internazionale, della redistribuzione della ricchezza, della definizione di nuovi consumi. L’idea di una austerità fatta pagare solo ai ceti più deboli non è condivisibile, mentre è una idea di cambiamento del modo di produrre e di consumare quella su cui dobbiamo lavorare di più».

Lorenzo Sandiford

- Dettagli

- Scritto da Andrea Vitali

Più risorse specifiche per il settore nel Psr e Piani integrati di filiera meglio calibrati, impianti di riscaldamento a biomasse legnose, meno adempimenti burocratici frammentati sulle serre, più servizi ai produttori per favorirne l’accesso al mercato e innovazione di prodotto: sono alcune delle ricette emerse all’incontro di ieri a Viareggio, in cui non si è parlato solo dei due mercati dei fiori ed è stato annunciato il primo caso di rete d’impresa agroalimentare vincitrice di un Pif.

«Bisogna intervenire per rilanciare la produzione, quindi bisogna fare in modo che le imprese che vogliono fare floricoltura siano sostenute sia dal punto di vista dell’intervento pubblico attraverso le risorse del Piano di sviluppo rurale (Psr) sia attraverso quelle iniziative di miglioramento della conduzione aziendale (rinnovare le serre, introdurre fonti alternative per il riscaldamento) che possono rendere competitivo il prodotto che esce dall’azienda, a costi sostenibili. Legata a questo c’è la necessità che il nuovo Psr tenga conto delle peculiarità della produzione floricola e della situazione del settore floricolo prevedendo anche risorse specifiche delegate al settore magari attraverso anche la definizione dei nuovi Piani integrati di filiera (Pif) che sicuramente stanno dando una risposta positiva a tutta l’agricoltura toscana».

Lo ha dichiarato Giordano Pascucci, presidente di Cia Toscana, al termine dell’incontro con alcuni dei principali soggetti del comparto dei fiori organizzato ieri a Viareggio, al palazzo delle Muse, dalla sua organizzazione di rappresentanza degli agricoltori per fare il punto sulla situazione di crisi e sulle prospettive di rilancio. Un incontro, moderato dal vicepresidente Sandro Orlandini, a cui sono intervenuti l’assessore regionale all’agricoltura Gianni Salvadori e il presidente del Distretto floricolo interprovinciale Lucca-Pistoia Marco Carmazzi (vedi nostra breve di ieri “Per il distretto floricolo mercato unico e strada dei fiori”) e nel quale è stato presentato il documento “Per il rilancio della floricoltura in Toscana” del Gruppo di interesse economico (Gie) di settore della Cia che è incentrato su una strategia settoriale con due parole d’ordine: abbattimento dei costi di produzione e più servizi per l’accesso al mercato; che implicano fra l’altro «nuove forme di approvvigionamento energetico», meno «bizantinismi» burocratici nella gestione delle serre (con regole urbanistiche diverse fra Comuni confinanti), una riorganizzazione unitaria della logistica e dei mercati dei fiori e nuove forme di aggregazione fra i produttori. Dopo la presentazione da parte del presidente di Cia Lucca Piero Tartagni e di Adelmo Fantozzi, si è aperto un animato dibattito nel quale sono intervenuti fra gli altri l’assessore all’agricoltura del Comune di Camaiore, il sindaco di Pescia, il direttore di Flora Toscana, il presidente della Commissione del mercato dei fiori di Viareggio e il coordinatore del Gie sulla floricoltura di Cia.

Aprendo i lavori, Sandro Orlandini ha detto che «la floricoltura pone delle questioni molto più complesse del problema del mercato unico dei fiori» e che «se la Versilia e la Valdinievole riescono ad operare in un’ottica di sistema forse usciremo bene dalla crisi insieme». Ad ogni modo, «guardando al settore in prospettiva», Orlandini ha richiamato quanto sostenuto più estesamente nel documento di Cia e cioè che «la collocazione dei mercati e le loro strutture fisiche sono solo un aspetto e forse neanche il più importante» ed è necessario «un sistema unico di mercati funzionale, in grado di garantire i servizi essenziali, logistici in primo luogo» e «viste le tipologie produttive e il territorio coinvolto, il mercato unico potrebbe essere articolato su più piattaforme».

Orlandini ha toccato anche l’argomento dell’abbattimento dei costi di riscaldamento delle serre, suggerendo una via che coinvolge il distretto del legno: gli impianti di riscaldamento che usano come biomassa il cippato. Ha fatto l’esempio di un produttore floricolo di Pescia che ha sostituito nelle sue serre una caldaia da 600 chilowatt a gasolio con una da 400 chilowatt a cippato investendo circa 200 mila euro e da qualche anno si rifornisce di «cippato vergine proveniente dai boschi locali» (a circa 20 km di distanza, quindi in logica di filiera corta). Ebbene, da una spesa annua media per il riscaldamento di 71 mila euro è passato a 31 mila euro, per cui in cinque anni avrà recuperato l’investimento iniziale e in 25 anni avrà risparmiato 1 milione di euro circa, senza considerare i benefici per il territorio del lavoro di manutenzione dei boschi. Formula positiva anche dal lato delle aziende boschive che con un prezzo di circa 80 euro a tonnellata di cippato (di media qualità) – in linea con il recente accordo di filiera siglato fra associazioni di categoria e Regione Toscana – consente una buona remunerazione anche del loro lavoro. E, precisa Orlandini, «non c’è il problema che se tutti si andasse a cippato mancherebbe il materiale»: no, non ci sarebbero problemi di approvvigionamento, perché al livello del prelievo attuale, c’è abbondanza di materiale ed è più la ricrescita spontanea annua rispetto a quanta ne viene utilizzata.

Fra gli intervenuti, l’assessore all’agricoltura di Camaiore, Davide Dalle Mura, che ha osservato che le 304 aziende del suo territorio non raggiungono l’ettaro e che hanno bisogno soprattutto di aiuto nell’accesso al credito e di semplificazione degli adempimenti relativi alle serre. Dalle Mura ha aggiunto che il Comune sta lavorando a un marchio di qualità del territorio che punta a biologico e biodinamica, e che sta mettendo in contatto i produttori agricoli con i ristoratori visto che nei mercati più grandi e nella gdo «vengono strozzati».

Roberta Marchi, sindaco di Pescia nonché floricoltore, ha segnalato fra le «schiaccianti problematiche urbanistiche per i produttori» in particolare «i vincoli idraulici». Poi ha detto che «è vero che non si può pensare solo alla struttura dei mercati dei fiori, però ci sono strutture fatiscenti che non sono adeguate alle esigenze dei produttori. Certo poi conta cosa si offre agli operatori che vanno lì: servizi logistici ecc.» Infine ha sottolineato l’importanza di «orientare la produzione», dicendo che Flora Toscana lo fa già. Perché, come dimostrano anche i recenti dati sulle vendite per i morti e Tutti i Santi con il buon andamento ad esempio delle rose, ci sono dei cambiamenti nel comportamento dei consumatori che vanno studiati. «Spero si riesca a trovare la sintesi sul mercato unico, perché poi dobbiamo occuparci di questi problemi più importanti».

Il direttore di Flora Toscana, Walter Incerpi, riguardo alla produzione, ha prima rimarcato che «il calo del numero di aziende è fisiologico; quelle che rimangono debbono necessariamente crescere e svilupparsi per competere sul mercato»: è ad esse che bisogna semplificare la vita. Poi ha detto che sono auspicabili nuove forme di collaborazione fra le piccole e medie aziende, perché «quando ci si riesce i risultati si vedono!», citando in seguito la figura del «socio in inserimento» introdotta dalla sua cooperativa che consente una fase di verifica della fattibilità della collaborazione. Infine ha ricordato che «le produzioni dovranno essere sempre più qualificate, standardizzate e caratterizzate. Innovazione di prodotto, di confezionamento e presentazione. Essere in grado di far riconoscere le nostre produzioni sul mercato». Riguardo invece alla questione dei mercati di fiori di Pescia e Viareggio, ha fra l’altro sostenuto che mercati e cooperative fanno attività diverse: «noi ci occupiamo di vendere “al meglio” le produzioni affidateci dai soci, mentre i mercati sono semplicemente luoghi in cui vari operatori si scambiano il prodotto». «L’ente pubblico può fornire gli spazi e regolamentarne l’accesso – ha continuato -. Parlare di altri servizi mi pare fuori luogo e le esperienze fatte in passato a Pescia (asta e vendita per conto) nonché a Sanremo (l’esperienza si sta tristemente concludendo proprio in questi giorni) lo dimostrano». Inoltre ha detto che i due mercati dei fiori «sono punti di distribuzione dove si scambia prodotto senza regole» e con «volumi e il raggio di azione … in lento e progressivo regresso», ma poi ha aggiunto, dopo aver espresso qualche dubbio sulla sostenibilità del pur meritevole progetto di valorizzazione multifunzionale del Comicent, che difficilmente i due territori di Pescia e Viareggio potranno farne a meno e che continueranno a svolgere un ruolo per la clientela di «piccoli distributori, fioristi ed ambulanti»: «io credo che – ha concluso – tutto ciò che i due comuni possono fare in questa fase è fornire gli spazi di vendita ai costi più bassi possibili, naturalmente in condizioni di sicurezza e al contempo credo anche che in questi spazi pubblici debba essere assicurato il rispetto delle leggi». Chiudendo il suo intervento Incerpi ha dato la notizia «informale» che il Piano di filiera di Flora Toscana non è risultato «fra quelli finanziabili, piazzandosi al primo posto degli esclusi», ma ha annunciato che, visto che nel futuro «Internet assumerà un ruolo strategico via via crescente», Flora Toscana è fermamente intenzionata a sviluppare la propria piattaforma sul web augurandosi che «la Regione riesca a trovare le economie necessarie».

Il presidente della Commissione del Mercato dei fiori di Viareggio, Cristiano Genovali, ha affermato fra l’altro che lui non fa uscire i dati sulle vendite del mercato, perché non ne esistono di sufficientemente affidabili. Gli unici dati a sua disposizione sono quelli relativi al numero delle aziende (diminuite) e quelli sugli «ettari impiegati» (diminuiti molto di meno). Il che fa pensare che «molte aziende sono state assorbite da altre». Poi ha aggiunto che in un’analisi corretta del mercato dei fiori, alle strutture di Pescia e di Viareggio vanno aggiunte le due grandi cooperative Flora Toscana e FlorExport, tant’è che «molti produttori conferiscono alle cooperative e vanno anche nei mercati».

Franco Menchini, coordinatore del Gie di Cia sulla floricoltura, ha esordito dicendo che «ci vuole un piano di emergenza per non perdere del tutto le produzioni invernali» e che «bisogna riportare la produzione floricola a 12 mesi l’anno, direzionando le aziende verso prodotti che hanno bisogno di meno riscaldamento e trattamenti (altra voce pesante)». In questo modo «forse riporteremo reddito ai produttori». E ciò va bene anche per «le cooperative che vendono nella Gdo». Menchini ha anche messo in luce che le aziende della Valdinievole che riescono ad usufruire del Piano di sviluppo rurale sono una piccolissima percentuale e che le banche non erogano prestiti.

Il presidente del distretto floricolo interprovinciale Lucca – Pistoia, Marco Carmazzi, oltre a quanto riportato ieri, ha ripercorso ciò che è già stato fatto dal distretto sotto la sua presidenza (vedi articolo di Floraviva: Distretto floricolo Lucca-Pistoia), affermando che «il futuro è riappropriarsi di ricerca e innovazione dopo 40 anni in cui siamo stati in mano agli Olandesi arrivando sempre per ultimi alle innovazioni». «E’ finita l’ora – ha detto - di stare nelle serre con la testa nel solco». Poi, sui mercati di Pescia e Viareggio, ha osservato: «si parla di gestione unica dei due mercati, ma circola un’altra voce secondo cui ci vorrebbe un mercato solo, però nessuno ha il coraggio di dirlo».

Ma a “smentirlo” è stato pochi minuti dopo, durante il suo intervento, proprio l’assessore regionale all’agricoltura Gianni Salvadori che, come anticipato ieri, ha pronunciato chiara e forte la parola «mercato unico», dicendo che quella è la strada verso cui si sta andando. Salvadori ha toccato anche tanti altri argomenti, fra cui l’iter decisionale europeo sulla nuova Pac che ha un po’ rallentato, il tentativo di semplificare gli adempimenti relativi alle serre e soprattutto la questione della realizzazione di impianti a biomasse con i residui dei boschi che potranno significare 70 megawatt di energia e 800 posti di lavoro. Infine ha spiegato, riguardo ai problemi burocratici legati all’urbanistica, che si sta discutendo da mesi per introdurre nella normativa urbanistica regionale alcuni articoli riguardanti il territorio rurale toscano, a cominciare da quello in cui si stabilirà che «tutto ciò che non è urbano è rurale».

Dopo la chiusura dei lavori, Giordano Pascucci, alla nostra domanda sul fatto che ancora una volta il settore floricolo non pare essere riuscito ad accedere al sostegno per i Pif, ha risposto «non lo so se c’è un problema strutturale. Io credo che ci sia un problema anche di costruzione del progetto integrato di filiera. Vale a dire su alcune filiere, probabilmente anche questa del fiore, c’è da costruirlo bene il progetto. Però anche qui è una riflessione che bisogna fare: se ci sta riuscendo il sistema vivaistico-ornamentale, dove sono stati presentati diversi progetti (alcuni di questi già finanziati), forse anche il settore floricolo può riuscire a costruire un progetto che vada in questa direzione».

Infine ci ha spiegato meglio quanto annunciato durante il suo intervento conclusivo: la prima rete d’impresa agroalimentare che sia riuscita ad accedere ai finanziamenti del Psr tramite un Pif «che mette insieme 33 imprenditori, che sono singole imprese e cooperative che realizzano diciassette punti vendita per la vendita dei propri prodotti o delle aziende vicine». Si chiama Rete Qualità Toscana e coinvolge aziende di tutto il settore agroalimentare: vino, olio, formaggio, miele, salumi. «Noi crediamo come Cia – ha detto Pascucci - che questa esperienza della rete d’impresa possa essere una esperienza da valutare per mettere insieme progetti, servizi, iniziative, perché offre la possibilità di aggregare i soggetti per realizzare cose molto operative … e ha una flessibilità e una gestione molto semplici».

Lorenzo Sandiford