Notizie

- Dettagli

- Scritto da Andrea Vitali

Il ministro dell’agricoltura Centinaio a Pistoia, ricordato alla stampa che non ci sono ancora valide alternative al glifosato, ha affermato nell’incontro con l’Associazione Vivaisti Italiani che la difesa e promozione del vivaismo richiedono più ricerca e innovazione. Prossime mosse: nel 2019 tavolo di lavoro permanente al Mipaaf con Crea, Università e privati sull’agricoltura; sulla lotta alla Xylella, che è un problema non solo pugliese, velocizzate le procedure d’espianto, il 25 gennaio il decreto anti-Xylella va in Conferenza Stato-Regioni; in rampa di lancio uno stanziamento di risorse per promozioni nelle tv nazionali dei prodotti agricoli; richiesta ai vivaisti di elencare i Paesi dove è più difficile esportare piante e fiori italiane per intervenire con accordi bilaterali; convocazione a breve di un tavolo interministeriale sul vivaismo. Massima disponibilità di Centinaio a ragionare, insieme ai suoi tecnici, su come rilanciare il Centro sperimentale per il vivaismo di Pistoia (Cespevi).

La visita di ieri a Pistoia del ministro Gian Marco Centinaio per l’incontro organizzato dall’Associazione Vivaisti Italiani è stata l’occasione per fare il punto su alcune delle prossime mosse del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (Mipaaft) a sostegno del settore vivaistico. Dopo che la riconferma del bonus verde è già andata in porto, così come la misura di velocizzazione delle procedure di espianto degli olivi malati di Xylella all’interno del decreto Semplificazione. Sollecitato dai giornalisti locali a margine dell’incontro, il ministro Centinaio ha avuto anche modo di dire la sua sulla questione glifosato nei vivai pistoiesi: aperto alle innovazioni che arriveranno, ma ad oggi non conosco valide alternative con cui possa essere sostituito.

Ma ecco alcuni passi del suo intervento, dopo le relazioni del presidente uscente dei Vivaisti Italiani Vannino Vannucci e del prof. Francesco Ferrini dell’Università di Firenze, fra le massime autorità scientifiche in materia di arboricoltura e riforestazione urbana.

Dopo aver sottolineato quanto sia importante che incontri come quello di ieri producano «risultati il più tangibili possibili», il ministro Gian Marco Centinaio ha detto che «il vivaismo fa grande il nostro Paese in giro per il mondo» e che, «proprio perché il vivaismo italiano è un’eccellenza che viene riconosciuta da tutti, che ci permette di essere al 2 posto» a livello internazionale (con «l’obiettivo di diventare i numeri uno, perché non si compete per partecipare»), c’è «bisogno di un rapporto di collaborazione fra i privati, tra il mondo imprenditoriale, e chi in questo momento sta gestendo da un lato il Ministero e dall’altro la Regione, perché nel settore agricolo c’è una grossa competenza a livello regionale». Tutti insieme devono dare risposte a chi si alza presto ogni mattina per portare avanti la propria azienda agricola e ottenere prodotti di qualità.

«Mi sono piaciute molto le parole del presidente Vannucci – ha proseguito Centinaio - soprattutto nei due passaggi ‘difendere il vivaismo’ e ‘promuovere il vivaismo’. Sono due passaggi che penso debbano costituire le nostre parole d’ordine. Perché sappiamo benissimo che dobbiamo difenderci, ma soprattutto dobbiamo promuovere. [Perché] se sei consapevole della tua forza, devi dimostrare che sai difenderti ma anche contrattaccare, e quindi promuovere e portare in giro per il mondo quelle che sono le tue eccellenze». Ma per fare questo, ha aggiunto il ministro, «c’è bisogno di altre due parole d’ordine: ricerca e innovazione», che devono diventare le parole chiave dell’Italia agricola: «un mondo che vede sempre più imprenditori giovani, sempre più imprenditori laureati, sempre più rapporti col mondo accademico». «Oggi come oggi – ha continuato Centinaio - sempre di più tutte le facoltà universitarie hanno a che fare con l’agricoltura e con il mondo agricolo. Pensate a Ingegneria, pensate a Chimica, a Fisica, a Geologia, a Economia e commercio». E gli agricoltori sono sempre di più veri e propri imprenditori agricoli o imprenditori tout court.

«Allora, se parlo di come difendere l’agricoltura e il florovivaismo italiano, - ha affermato il ministro dell’agricoltura - un progetto importante è quello che stiamo portando avanti al Mipaaft e cioè di aprire nel 2019 un tavolo di lavoro con il Crea, l’ente del ministero dedicato alla ricerca, cioè di lavorare con esso sempre di più in sinergia. Perché è vero che il Crea è un ente importante e autorevole, ma molto spesso il mondo agricolo si è chiesto: ma il Crea che cosa sta facendo per noi? L’obiettivo è permettere sempre di più un rapporto di collaborazione fra il Crea e il mondo accademico e quindi far partire un tavolo di lavoro col mondo accademico al Ministero dell’agricoltura: Crea, mondo accademico e privati (perché molto spesso la ricerca viene fatta dai privati, poiché purtroppo, lo sappiamo benissimo, lo Stato ha sempre meno fondi)».

«E qui lancio la prima proposta – ha detto Centinaio -. Perché non incominciare a lavorare insieme all’ente di cui parlava il sindaco [il Centro sperimentale per il vivaismo, Cespevi, ndr]? Perché non iniziare a ragionare per capire tutti insieme quali possibilità ci possono essere di trasformare Pistoia in una realtà di eccellenza, lo siete già per quanto riguarda la produzione, ma trasformare Pistoia in una realtà d’eccellenza per quanto riguarda la ricerca. Sindaco, presidente, ragioniamoci: ci sto e sono disponibile a sedermi intorno a un tavolo con voi e con i miei tecnici per capire che cosa si può fare insieme».

«Altra cosa che ritengo fondamentale per la difesa – ha poi sottolineato il ministro - è la lotta ai patogeni», ritenuta «fondamentale, quasi tanto quanto la meteorologia». «Io sono uno che la globalizzazione non la demonizza – ha proseguito -, ritengo che la globalizzazione permetta il libero scambio di merci e persone in giro per il mondo, ma oggi a nostro parere è necessario che nel libero scambio ci siano maggiori controlli. I controlli sono fondamentali». Non è ammissibile, ha chiosato, che per una pianta ornamentale arrivata in Puglia da fuori lo Stato italiano si trovi a dover spendere 100 milioni di euro per lottare contro la Xylella. «La Xylella è in Puglia. Male! La Xylella non è un problema pugliese. Chi pensa che la Xylella sia solo un problema pugliese non ha capito niente. Oggi come oggi quando il ministro Centinaio va in giro per il mondo ai G20 dell’agricoltura e in questi G20 i colleghi ministri dell’agricoltura mi dicono: “l’Italia non è Xylella-free”, noi dobbiamo dimostrare al mondo che l’Italia sta facendo tutto il possibile nella lotta alla Xylella».

«Allora – ha affermato Centinaio - l’obiettivo è lavorare con la scienza per bloccare i patogeni il più velocemente possibile, per bloccare la Xylella il più velocemente possibile. Noi siamo in infrazione, l’Europa ci ha messo in infrazione, abbiamo fatto partire il decreto anti-Xylella e il 25 di gennaio sarà in Conferenza Stato-Regioni. Nel decreto di semplificazione abbiamo chiesto di inserire un elemento per velocizzare le procedure di espianto delle piante malate. E non è che lo sto facendo per fare un favore ai vivaisti, come dice qualcuno. Lo sto facendo per bloccare la malattia della Xylella. Anche perché se andate a parlare con i vostri colleghi vivaisti pugliesi vi renderete conto in che estrema difficoltà sono in questo momento. Quindi l’obiettivo che abbiamo è far sì che l’Europa il più velocemente possibile riconosca che lo Stato italiano sta lottando in modo fermo e deciso contro la Xylella».

«Però, come dicevo, - ha aggiunto Centinaio - è molto importante anche la parola promuovere. E quando parliamo di promozione parliamo di bonus verde. Quando c’è stata la legge di bilancio ho voluto fortemente che il bonus verde venisse riconfermato, e c’era anche chi mi diceva “ma chissenefrega, è un provvedimento che non serve a nessuno”.... Quando ho sentito la battuta “meno cucina in televisione” un po’ ho sorriso. Penso che ci possano stare entrambe le cose, mettiamola così. Nei prossimi giorni al Ministero andremo a decidere e a stanziare i fondi per la promozione dell’agroalimentare, dell’agricoltura sulle televisioni nazionali. Anche qua perché non ragionare sulla pubblicità progresso, su programmi ad hoc? perché non ragionare su un determinato tipo di comunicazione per dare una mano al vivaismo?».

«E poi io penso che siano fondamentali gli accordi internazionali, gli accordi bilaterali che vengono stipulati fra Stati, soprattutto per abbassare un po’ i dazi che ci sono in giro per il mondo – ha detto Centinaio -. Durante il G20 di Buenos Aires abbiamo iniziato una serie di incontri. Siamo stati in Brasile, in Argentina. Fra due settimane saremo in Cina, poi in Russia, poi in Giappone. L’obiettivo è permettere ai nostri imprenditori di esportare il più velocemente possibile e nel miglior modo possibile. La cosa che vi chiedo, perché su questo argomento al Ministero non siamo prontissimi, di farmi sapere velocemente quelli che sono gli stati in cui avete maggiori difficoltà nell’esportazione: difficoltà di dazi, difficoltà di dazi sanitari, difficoltà nel momento in cui vi approcciate a determinati mercati che possono essere dei mercati potenziali, ma in cui in questo momento trovate le porte chiuse o semichiuse. L’impegno che mi prendo è andare, trattare e cercare di aprire le porte. Compito del ministro è anche questo: andare in giro per il mondo oppure invitare in Italia i nostri interlocutori, fargli vedere e conoscere il nostro Paese, fargli vedere quindi anche la realtà di Pistoia, fargli capire che qui ci sono imprenditori seri, imprenditori che sono una delle eccellenze del nostro Paese».

Il ministro Centinaio ha infine avanzato una proposta: «un tavolo immediato al ministero sul vivaismo con i maggiori rappresentanti del settore. Concorderemo insieme chi convocare. Che sia anche un tavolo interministeriale, in modo da poter eventualmente coinvolgere anche quei ministri che possono darci una mano». Ad esempio sulle gare di appalto, dove ci sono delle regole per cui ti «devi basare sul massimo ribasso e per risparmiare qualche euro non valorizzi l’imprenditore locale. «Il mio obiettivo – ha detto a questo proposito Centinaio - è il km 0, massimo km 1». «Se daremo una risposta almeno al 50% di quello che è stato detto oggi – ha concluso - avremo raggiunto un grande risultato. Lavoriamo insieme».

L.S.

- Dettagli

- Scritto da Andrea Vitali

La muffa grigia da Botrytis cinerea è una delle malattie più dannose, più diffuse e più difficili da contrastare. Negli impianti di ornamentali tra l’autunno e la primavera, e soprattutto in ambiente protetto dove è più difficile far circolare l’aria, è facile che si creino condizioni favorevoli al suo sviluppo e alla sua diffusione: si è pertanto ritenuto opportuno proporre un aggiornamento su questo argomento.

B. cinerea è la specie di Botrytis più diffusa, ed è un fungo sia una forma sessuata (l’ascomicete Botryotinia fuckeliana) si una forma conidica (il deuteromicete B. cinerea appunto) che è quella più frequentemente rinvenuta in natura.

• Si tratta di un parassita ubiquitario e polifago, in grado di infettare centinaia di specie vegetali in qualsiasi stadio di crescita e in qualsiasi parte aerea della pianta;

• può alternare periodi di vita saprofitaria con altri a comportamento parassitario;

• colpisce preferibilmente piante deboli o deperimenti, e soprattutto quelle su cui sono presenti ferite che possono avere origine meccanica (raccolta, grandine, attrezzi etc…) o biotica (danni da altri parassiti);

• generalmente in natura si trova sotto forma di micelio sui residui vegetali lesionati o in fase di senescenza;

• la sua pericolosità è tanto maggiore quando più si protraggono periodi piovosi o comunque caratterizzati da elevata umidità;

• in condizioni ambientali sfavorevoli si conserva sotto forma di sclerozi dai quali, al ristabilirsi di condizioni favorevoli, può nuovamente svilupparsi il fungo;

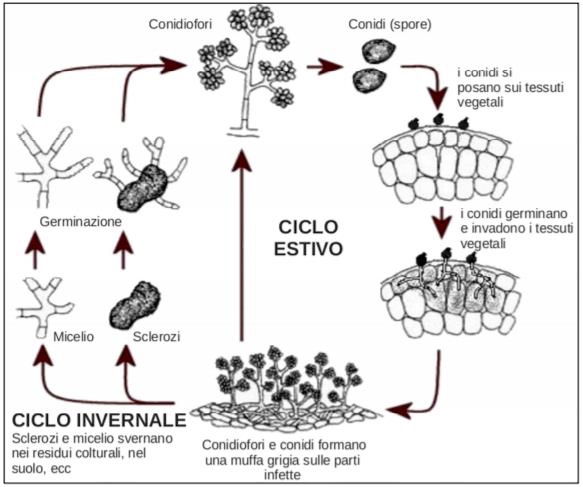

• in condizioni favorevoli il fungo produce uno strato di ife e strutture fruttifere (conidiofori e conidi) sui tessuti colpiti, quindi produce conidi idrofobi che vengono liberati nell’aria e diffusi dal vento. Lo sviluppo del fungo può avvenire, più o meno velocemente, a temperature comprese tra 5 a oltre 30°C con un ottimo che oscilla tra i 21-25°C, mentre l’umidità relativa necessaria alla germinazione dei conidi necessariamente deve essere molto elevata (UR>90 %). INFEZIONE

INFEZIONE

I conidi una volta raggiunto l’ospite si fissano sulla superficie vegetale e producono tubuli germinativi da cui si dipartono ife che penetrano nel vegetale attraverso stomi, ferite o lesioni, o direttamente perforando la cuticola. I conidi germinano solo in presenza di acqua, e perché avvenga l’infezione è necessario che sui tessuti ne permanga un velo per circa 6-8 ore consecutive: interrompendo almeno una volta questo periodo si blocca il ciclo infettivo del patogeno (per la vite si valuta il rischio d’infezione mediante la regola dei due 15: vegetazione bagnata per almeno 15 ore e temperature medie prossime ai 15°C).

SINTOMI

La muffa grigia può colpire tutti gli organi aerei delle piante, soprattutto se sono teneri:

•sulle foglie può determinare la comparsa di lesioni necrotiche estese, di consistenza ed aspetto variabile, spesso idropiche. Schema che descrive il ciclo di sviluppo della malattia.

• Su piccioli e peduncoli può causare la comparsa di marciumi e, soprattutto su rami e fusti, anche la comparsa di lesioni asciutte. Rami e steli vengono generalmente aggrediti quando sono erbacei o non completamente lignificati, e in seguito si ha il disseccamento della vegetazione soprastante..

•I fiori possono essere attaccati in ogni fase di sviluppo. Se vengono colpiti i boccioli in genere si verifica un arresto della fioritura, i tessuti si coprono di una fitta rete micelica, appassiscono e spesso marciscono; le lesioni possono quindi estendersi allo stelo. In fase di apertura dei fiori si può verificare la comparsa sui petali di macchie scure, i tessuti quindi imbruniscono, si accartocciano ed avvizziscono.

• Sui frutti può causare marciumi più o meno molli e i danni sono tanto più gravi quanto più il frutto è prossimo alla maturazione.

• Il fungo è in grado di provocare infezioni latenti che possono causare lo sviluppo di marciumi in prossimità della raccolta o in post raccolta durante la conservazione e la commercializzazione. In queste ultime fasi il patogeno può svilupparsi e diffondersi rapidamente, ad opera del micelio, attraverso il contatto tra parti infette e parti sane.

IMPORTANTE: la predisposizione alla malattia è esaltata da tutte quelle pratiche che favoriscono una crescita lussureggiante, e in particolare da concimazioni azotate poco equilibrate. E’ pertanto quanto mai importante adottare corrette pratiche colturali cercando di operare nel rispetto delle necessità fisiologiche delle piante in un determinato contesto ambientale.

DIFESA

La lotta alla muffa grigia deve essere innanzitutto preventiva.

Interventi agronomici (primari ed essenziali) tra cui:

• assicurare una buona aerazione degli impianti - adottare razionali piani di concimazione

• evitare le irrigazioni a pioggia

• adottare efficaci piani di lotta a parassiti che potrebbero causare ferite alle piante (tripidi, larve di lepidotteri, …)

• curare l’igiene delle coltivazioni e disinfettare eventuali ferite

• eliminare il materiale colpito

• altro

Interventi chimici:

• all’instaurarsi di condizioni climatiche altamente favorevoli all’innesco della malattia si consiglia di intervenire con formulati ad ampio spettro (ad es. a base di sali di rame e tiram);

• alla comparsa dei primi sintomi è preferibile impiegare formulati a specifica azione antibotritica

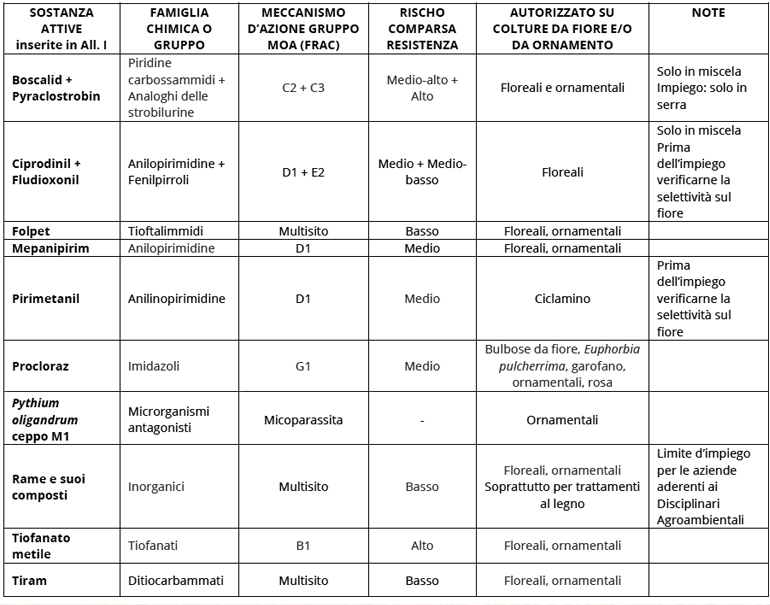

In floricoltura la lotta può essere condotta impiegando i formulati a base delle sostanze attive riportate nella tabella sottostante. Prima del loro impiego si raccomanda di verificare in etichetta le specie su cui il formulato è autorizzato, le dosi, le modalità di impiego e le eventuali limitazioni d’uso. Si ricorda che formulati a base di microrganismi antagonisti e rame esplicano la loro efficacia soprattutto se impiegati in via preventiva.

Sta aumentando l’interesse e lo sviluppo di prodotti alternativi ai fungicidi di sintesi:

• alcuni sono a base di antagonisti di B. cinerea, quali Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Aureobasidium pullulans e Pythium oligandrum, e il loro utilizzo è consigliabile sia nelle strategie di difesa integrata ed in agricoltura biologica;

• altri sono a base di sostanze a basso impatto ambientale, quali ad es. bicarbonato di potassio e la nuova miscela di estratti terpenici (eugenolo, timolo e geraniolo) ad oggi però registrata solo su vite e melograno. Il loro impiego nell’ambito di strategie di difesa integrata, in associazione o alternanza col mezzo chimico, consente di ridurre il rischio di comparsa di popolazioni del fungo resistenti ai fungicidi di sintesi.

Presso l’IRF sono state condotte delle prove che hanno confermato la possibilità di ridurre l’impiego del mezzo chimico attraverso una corretta alternanza tra fungicidi tradizionali e formulati a base di microrganismi antagonisti consentendo una riduzione dei primi e l’ottenimento di produzione di buona qualità (“Esperienze di Lotta Contro la Muffa Grigia su Fiori di Ranuncolo” di L. Repetto, M. Odasso, S. Rapetti, P. Guarino, P. Martini).

Redazione

- Dettagli

- Scritto da Andrea Vitali

“L’economia italiana deve tornare a crescere e a creare più posti di lavoro per gli italiani. Per centrare l’obiettivo, è indispensabile un piano strategico per il sistema agroalimentare italiano”. E’ la proposta lanciata oggi dal presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti nel corso dell’ultima assemblea del 18 dicembre u.s., alla quale ha partecipato anche il vicepremier Matteo Salvini. Giansanti indica come fattori determinati per la crescita il costo del lavoro per la parte fiscale, più funzionali i Centri Impiego con sistemi trasparenti di collocamento, sburocratizzazione e il digital device.

Un piano che non deve essere calato dall’alto, per il quale il presidente Giansanti prevede un percorso nuovo: “Partiamo dai territori e dalle imprese per raccogliere le istanze degli agricoltori”. Una sorta di “Stati generali”, da programmare in tutte le regioni, per stilare la lista delle priorità e degli obiettivi da raggiungere. Si è parlato molto negli ultimi giorni di corpi intermedi, di rappresentanza, di élite. “Noi non ci sentiamo per nulla una “élite”, ha sottolineato Giansanti. “Lo siamo solo se il discorso riguarda il mercato, gli investimenti, la creazione di posti di lavoro. Questo significa essere corpo intermedio al servizio delle imprese associate, con le quali stiamo costruendo un rapporto sempre più stretto”.“Ecco perché non ci accontentiamo - ha detto - di avere il primato, sia pure importante, delle indicazioni geografiche e di qualità, se il valore delle nostre esportazioni di settore è inferiore a quello di Francia, Germania, Spagna e Paesi Bassi; né ci accontentiamo dell’aumento, certo importante, del nostro export, se crescono di pari passo le importazioni di materie prime. Noi abbiamo una visione più ambiziosa per l’agricoltura italiana. E vogliamo realizzarla. Anche perché, a livello europeo, i nostri più diretti concorrenti non stanno fermi”. Digitalizzazione, intelligenza artificiale, genetica. Sono questi i temi su cui si concentra l’attenzione del presidente di Confagricoltura per progettare una linea d’azione condivisa tra pubblico e privato, consentendo anche alla ricerca di fare al meglio il proprio lavoro. In questa direzione Confagricoltura si sta già muovendo con l’obiettivo di trasferire le migliori conoscenze ed informazioni agli agricoltori associati e far crescere la competitività delle loro imprese, anche in termini di sostenibilità ambientale. L’attenzione del presidente si è, quindi, spostata sulla manovra di bilancio per il 2019 e sul contenzioso con le autorità di Bruxelles. “Dobbiamo riconoscere che il governo ha fatto significative aperture per evitare la procedura per debito eccessivo. Sarebbe difficile da comprendere, e da spiegare agli italiani, una bocciatura, che avrebbe anche un impatto assolutamente negativo sul sistema agroalimentare, con una perdita di fondi europei di almeno venti miliardi di euro.” “Va dato atto al governo di aver ereditato dal passato una situazione difficile – ha continuato -. Ma se non si vuole continuare a procedere su una strada che si è rivelata sbagliata, occorre una strategia pluriennale per una crescita stabile e strutturale”. “L’austerità a tutti i costi serve per far quadrare i conti – ha aggiunto - ma occorre una sapiente flessibilità per innescare lo sviluppo economico e ridare fiducia sul futuro”. Sul tema delle infrastrutture, ha ricordato la presenza di Confagricoltura, a Torino, il 3 dicembre scorso, con le principali organizzazioni delle imprese italiane di tutti i settori, per esprimere il sostegno alla realizzazione della TAV Torino - Lione. E, più in generale, per sollecitare il rilancio degli investimenti infrastrutturali, che sono essenziali per lo sviluppo economico, e in particolare per l'agricoltura. A preoccupare non è solo il dato quantitativo, ma anche il livello qualitativo delle nostre infrastrutture. “Sono ancora troppe – ha evidenziato Giansanti - le aree agricole ad alto potenziale di sviluppo che sono frenate dalla mancanza di adeguate infrastrutture. Per esempio, l’utilizzo del digitale in agricoltura è un processo indispensabile. Un percorso che garantirà benefici che vanno dalla riduzione di costi, alla sicura tracciabilità e sostenibilità ambientale. E per permettere lo sviluppo del digitale in agricoltura è ineludibile lo sviluppo di infrastrutture adeguate, a partire dalla copertura della banda ultra larga.” Per Confagricoltura sviluppo è sinonimo di lavoro, elemento distintivo e costitutivo del suo DNA (le aziende associate impegnano oltre 30 milioni di giornate di lavoro e la maggior parte degli impiegati e dei dirigenti agricoli) e quindi il presidente Giansanti nella sua relazione ha sottolineato l’eccessivo costo del lavoro, che rappresenta un limite rilevante alla competitività delle imprese. “Ci auguriamo – ha detto - che le intenzioni di intervento per ridurre il carico contributivo e fiscale diventino presto un dato di fatto”. “Auspichiamo anche che i centri per l’impiego diventino più funzionali, per far incontrare finalmente in modo trasparente la domanda e l’offerta di lavoro. Ben venga manodopera italiana all’interno delle nostre imprese”. Un altro tema affrontato dal presidente Giansanti nella sua relazione è stato quello dell’inadeguatezza del sistema burocratico. “Siamo oberati da adempimenti spesso inutili e controlli non esercitati unitariamente – ha detto -. Nel recente incontro al tavolo delle piccole e medie imprese abbiamo chiaramente detto che è venuto il tempo di intervenire decisamente su una anomalia italiana che limita la competitività delle imprese”. Una insensibilità burocratica che in molti casi complica le già complesse regole comunitarie. Gli Enti Pagatori dovrebbero assicurare procedure snelle e tempi di erogazione delle risorse previste dalla PAC certi e celeri. Niente di tutto ciò avviene.

Redazione

- Dettagli

- Scritto da Andrea Vitali

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e Google hanno siglato il protocollo d'intesa per promuovere oltre 20mila agriturismi italiani. Centinaio: «Possiamo fare molto, estendendo magari questo progetto dal turismo alle aziende agricole in generale».

Valorizzare il comparto agrituristico nazionale, tutelarne e potenziarne le risorse su ciascun territorio sfruttando le possibilità offerte dalla tecnologia. A questo mira il protocollo d'intesa tra Ministero e Google. Grazie all'accordo, gli agriturismi italiani potranno verificare ed entrare in possesso della propria pagina gratuita Google My Business, grazie alla quale potranno creare una scheda personalizzata con testi e foto, rispondere alle recensioni degli utenti e avere un riscontro immediato, oltre a uno strumento di analisi, sull'interesse verso la struttura, con un effetto positivo in termini di promozione online. L'attività rappresenta un vantaggio diretto anche per gli utenti in generale, perché renderà più facile individuare, da qualunque dispositivo, le strutture d'interesse e quindi l'organizzazione del viaggio. Inoltre, in ottica di internazionalizzazione e valorizzazione del turismo estero verso l'Italia, le informazioni saranno automaticamente disponibili nella lingua preferenziale dell'utente straniero.

L'attività rappresenta un vantaggio diretto anche per gli utenti in generale, perché renderà più facile individuare, da qualunque dispositivo, le strutture d'interesse e quindi l'organizzazione del viaggio. Inoltre, in ottica di internazionalizzazione e valorizzazione del turismo estero verso l'Italia, le informazioni saranno automaticamente disponibili nella lingua preferenziale dell'utente straniero.

«Ormai è innegabile che su Internet bisogna essere presenti. E questo - afferma il Ministro Gian Marco Centinaio - vale sia per le imprese che per le strutture turistiche. Ecco perché la digitalizzazione rappresenta una grande opportunità per i nostri agriturismi. Con questo protocollo diamo loro la possibilità di allargare il proprio bacino di domanda, conquistare nuove fette di mercato e abbattere le distanze. Sia chiaro: è un punto di partenza, non di arrivo. Parliamo di un processo complesso che richiede competenze specifiche da parte degli imprenditori e dall'altro la creazione di strumenti validi. Possiamo fare molto, estendendo magari questo progetto dal turismo alle aziende agricole in generale. Fondamentale sarà poi raccogliere e studiare i dati che avremo a disposizione. Chi viaggia? In che periodo? Cosa chiede? Da qui dobbiamo partire per valorizzare tutti i territori, non solo le grandi città turistiche che ormai sono sature, programmare e destagionalizzare».

Giorgia Abeltino, public policy Director France, Italy, Greece and Malta di Google dichiara: «L'Italia deve ancora cogliere appieno il proprio potenziale digitale e questo è vero in particolare nei settori dell'agroalimentare e del turismo. Grazie a questa innovativa collaborazione siamo felici di fornire agli agriturismi italiani un nuovo strumento per farsi conoscere nel mondo, direttamente. Vogliamo continuare a lavorare con le istituzioni per promuovere l'Italia nel mondo. Dalla valorizzazione online del Made in Italy e del nostro patrimonio culturale possono nascere grandi opportunità di sviluppo e lavoro».

Redazione

- Dettagli

- Scritto da Andrea Vitali

Rinnovato il Memorandum of Understanding tra MIPAAFT - ICQRF e Alibaba. Centinaio: «Abbiamo raggiunto un doppio obiettivo: promuovere i nostri prodotti di eccellenza sulla più grande piattaforma di e-commerce in Cina, ampliando la lista dei prodotti certificati, e al tempo stesso tutelarli».

Il 14 dicembre scorso è stato firmato a Milano, il rinnovo del Memorandum of Understanding tra MIPAAFT - ICQRF e Alibaba, la più grande piattaforma di e-commerce a livello mondiale. Erano presenti il Gian Marco Centinaio, Ministro delle Politiche Agricole alimentari, forestali e del Turismo e Michael Evans, presidente di Alibaba Group.

L'accordo durerà due anni e consolida una collaborazione ormai triennale tra Ministero e Alibaba confermando, così, il ruolo strategico del Ministero nella promozione delle eccellenze agroalimentari di qualità certificata del nostro Paese. Inoltre l'accordo ha lo scopo di tutelare i consumatori negli acquisti on line, infatti, sotto l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole che può segnalare direttamente alla piattaforma e-commerce le vendite on line irregolari, che cioè usurpano, evocano o sono contraffazioni di indicazioni geografiche tutelate.

«Oggi con l'accordo con Alibaba abbiamo raggiunto un doppio obiettivo - afferma Centinaio - Promuovere i nostri prodotti di eccellenza sulla più grande piattaforma di e-commerce in Cina, ampliando la lista dei prodotti certificati, e al tempo stesso tutelarli. Diamo la possibilità ai produttori di allargare il proprio bacino di domanda, conquistare nuove fette di mercato e abbattere le distanze, e nel contempo garantiamo ai consumatori che quei prodotti che trovano sugli scaffali online sono al cento per cento made in Italy. Non dimentichiamo che sull'online l'italian sounding vive e si autoriproduce. Il digitale è la chiave che apre le porte del mondo. Bisogna cogliere le opportunità offerte dalle piattaforme internazionali di commercio, ma anche tutelare i consumatori e le imprese. In questi anni l'accordo con Alibaba ha portato a ottimi risultati. Non bisogna abbassare la guardia. Insieme all'ICQRF, che si cura della tutela delle eccellenze italiane in giro per il mondo continuiamo a vigilare affinché i nostri prodotti di qualità vengano apprezzati così come sono e che i consumatori possano fare acquisti in tutta sicurezza».

Rodrigo Cipriani Foresio, Managing Director Southern Europe Alibaba Group e General Manager Europe di Tmall Business Development ha dichiarato: «Per Alibaba l'ampliamento e il rinnovo di questo MOU rappresentano un'ulteriore conferma del rapporto consolidato di collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo. Siamo ancora più orgogliosi che il Ministro Gian Marco Centinaio abbia scelto la nostra giornata di celebrazione dei 3 anni di Alibaba in Italia, qui a Milano, per suggellare un momento così importante insieme ai nostri partner e in presenza di Michael Evans, Presidente di Alibaba Group. L'impegno del Gruppo Alibaba per la protezione dei prodotti Dop e Igp italiani non si ferma e il numero sempre crescente di prodotti inclusi nell'MOU dimostra i nostri progressi».

Le indicazioni geografiche italiane su tutte le piattaforme del Gruppo Alibaba, grazie al nuovo MoU, salgono a 26, coprendo così la gran parte delle produzioni italiane più esportate. L'ampliamento della lista di prodotti Dop e Igp includerà anche Mortadella di Bologna, Emilia, Prosciutto di Parma, Barolo, Vino Nobile di Montepulciano, Vino Valpolicella, olio Sabina, Pecorino Toscano, Grana Padano e olio Garda.

Redazione